Era 9 de outubro de 1970. Após deixar a rotina de gabinete em Brasília, para viajar quase dois mil quilômetros rumo aos rincões da Amazônia, até a região do Xingu, no oeste do Pará, o então presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici, participa de uma cerimônia na cidade de Altamira. Num dia especialmente quente, ele derruba uma árvore de mais 50 metros de altura. É um ato simbólico. Assim, dava-se início às obras daquela que seria um dos principais projetos de infraestrutura da Ditadura Militar para o Norte do Brasil: a Rodovia Transamazônica.

Em tom ufanista, Médici disse em seu discurso que o empreendimento faria o País passar a conhecer a Amazônia. Na visão do general, a região era marcada pelo “atraso e pobreza”. A estrada, portanto, seria aquilo que ofereceria o desenvolvimento que ela tanto carecia. “Trago à Amazônia a confiança do governo e a confiança do povo em que a Transamazônica possa ser, afinal, o caminho para o encontro de sua verdadeira vocação econômica, e para fazer-se mais próxima e mais aberta ao trabalho dos brasileiros de todas as partes”, anunciava Médici.

Ainda que ele mesmo tenha sido o maior propagandista do projeto, nem mesmo o general Emílio Garrastazu Médici poderia imaginar a dimensão da transformação social que a obra causou no Brasil, sobretudo, no Norte e Nordeste. Com 4.223 quilômetros de extensão, a Transamazônica é, ainda hoje, uma das maiores rodovias do mundo, atravessando sete estados brasileiros e conectando duas regiões do País das mais variadas maneiras. Cinquenta anos depois, a vida ainda é pulsante às margens da BR-230, com pessoas que encontraram o sucesso prometido nos anos 1970 e outras que ainda buscam esse sonho.

Médici voltaria à região dois anos depois de sua primeira visita. Desta vez em um 27 de setembro, inaugurou o primeiro trecho de 1.253 quilômetros da rodovia, que liga Estreito, no Maranhão, a Itaituba, no Pará. Dois meses depois, em novembro, a família de Netinha, que tinha seis anos na época, chegava do Ceará junto de outros nordestinos, trazidos pelo Governo para ocupar essa suposta terra sem homens para homens sem terra.

(Igor Mota / O Liberal)

“Saímos de Ipaumirim, bem no sertão. Éramos nove: pai, mãe e sete filhos. Cinco mulheres e dois homens. Todos conseguimos chegar aqui: ninguém adoeceu, a não ser por uma dor de barriga ou outra”, relembra Maria Ivonete Coutinho da Silva, que hoje é professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Altamira. Ela estuda a rodovia que mudou para sempre a sua vida.

Os pais, Francisco e Francisca, chegaram com Maria Ivonete e os outros filhos ao acampamento em Altamira apenas depois de uma viagem que envolveu ônibus, dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e um percurso na traseira de um caminhão. Enquanto a mulher e os filhos ficavam no barracão com outras duas ou três famílias, Chico Barbeiro, homem sem experiência com agricultura, saía com outros colonos em busca de um pedaço da vida que lhe prometeram.

(Igor Mota / O Liberal)

“A gente queria terra para trabalhar, para viver. Plantar arroz, feijão, e depois, pimenta, cacau. Mas o projeto do governo, ao ofertar terras para famílias pobres, não era dar a terra. Tanto que muita gente, hoje, não tem os títulos. Era abrir uma frente na Amazônia para o capital, tanto nacional quanto internacional”, avalia Maria Ivonete Coutinho. “Mas o povo consegue subverter essa ordem: dentro desse projeto, que não era para a classe trabalhadora, a gente conseguiu se dar bem de alguma forma, mas com muita resistência”, pondera a professora, que hoje, registra os 50 anos da Transamazônica com sua pesquisa acadêmica – e trabalha por um futuro mais promissor para a região.

Com sua tese “Mulheres migrantes na Transamazônica: construção da ocupação e do fazer política”, a professora Netinha pesquisou sobre como a presença feminina foi determinante para essa ocupação da região do Xingu. O trabalho mostra como foram as esposas que fizeram os homens enxergarem aquele lugar não apenas como um local de trabalho, mas sim, como um lar onde eles poderiam criar raízes.

“Quando comecei no fotojornalismo, o meu sonho era ser fotógrafa de guerra. Falei isso um dia, lá pelos idos de 1987, para um colega fotojornalista experiente, e ele me respondeu: você já está no campo de batalha, sua guerra é aqui, na Amazônia” – Paula Sampaio, fotógrafa.

Para a professora Maria Ivonete Coutinho, é justamente esse olhar comunitário que faz falta atualmente. “Hoje, eu faço um retorno à Transamazônica. O que eu vejo, é que há muito gado, mas falta investimento na agricultura familiar. A gente chega naqueles travessões [comunidades à beira da rodovia] e as pessoas não têm uma galinha para vender, não têm tomate, abóbora, arroz… tudo eles têm de comprar. Acho que falta uma política de incentivo. Uma terra tão produtiva, tão boa. Então, temos os grandes produtores de gado e de cacau, e os pequenos vivendo em situação desfavorável”, lamenta.

Desafios estruturais

(Igor Mota / O Liberal)

Com certa frequência, o governo federal usa seus veículos de comunicação para divulgar que mais um trecho da Transamazônica foi concluído. Desde o início das obras, 12 presidentes já governaram a República, e nenhum deles conseguiu vencer o colossal desafio iniciado há 50 anos, que é pavimentar e estruturar toda a extensão da rodovia. O perímetro mais recente foi inaugurado em junho deste ano, quando o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento no sudeste do Pará que simbolizava a entrega de 102 quilômetros de estrada asfaltada, ligando os municípios de Novo Repartimento e Itupiranga.

Dos mais de 4,2 mil quilômetros de extensão da Transamazônica, 1.753 são de terra, segundo dados do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Isso cria obstáculos feitos de poeira e lama para os caminhoneiros que, assim como os colonos de 50 anos atrás, vêm dos mais diversos cantos do Brasil para ganhar seu sustento por meio da rodovia. Saindo de Altamira e seguindo para Medicilândia, a cidade batizada em homenagem ao presidente militar que fundou a estrada, é possível notar que a pavimentação é relativamente recente e bem feita, e o percurso de 80 quilômetros é percorrido em cerca de uma hora. Contudo, é só passar desse perímetro que o asfalto dá lugar à terra vermelha e aos problemas causados pela falta de infraestrutura.

“Ruim? Ruim é pouco. Aqui é péssimo. Nesse ano, eles abandonaram a estrada”, lamenta Cláudio Almeida, caminhoneiro que transportava frango em um ponto da rodovia, a cinco quilômetros do centro de Medicilândia, onde o asfalto termina. Em trecho adiante, um outro motorista viaja com uma carga de cacau, após partir de Uruará. Dionilson Barros conta que, em 30 anos fazendo o percurso de pouco mais de 100 quilômetros entre os dois municípios, é como se o tempo tivesse parado: pouca coisa mudou. “A estrada se acabou e ninguém toma uma providência. A situação tá feia. Alguma coisa melhorou, sim, nesse tempo, mas ultimamente esse trecho está abandonado. Tem de terminar de fazer esse pedaço que tá faltando, daqui pra Rurópolis”, pondera Dionilson.

Cláudio Almeida é caminhoneiro (Igor Mota / O Liberal)

Mesmo os menos experientes já aprenderam: para enfrentar a Transamazônica, é preciso coragem e paciência. “Eu vim de Uruará esses dias, e foram quatro horas de viagem de ônibus. Tá ruim demais a estrada. Muita poeira, buraco, e quando chove, é lama demais e atoleiro”, reforça Tarcísio Teixeira, de 19 anos.

No mesmo evento em que o governo federal entregou o mais recente trecho asfaltado da BR-230, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Santos Filho, assinaram uma ordem de serviço de R$ 202 milhões para a construção de uma nova ponte sobre o rio Xingu.

A obra está prevista para iniciar em 2022, após elaboração e aprovação de projeto, com previsão de durar dois anos. Esse novo empreendimento é mais um passo no processo de estruturação da rodovia, que parece nunca terminar.

Dionilson Barros é caminhoneiro (Igor Mota / O Liberal)

Para muitos dos que vivem às suas margens, e das idas e vindas pelas suas pistas, tudo soa como apenas mais uma promessa para a conta de uma população que ainda depende de balsas para fazer o trajeto entre Anapu e Altamira – e que sonha que a estrada para o futuro seja menos atribulada.

Conflitos e luta pela sobrevivência

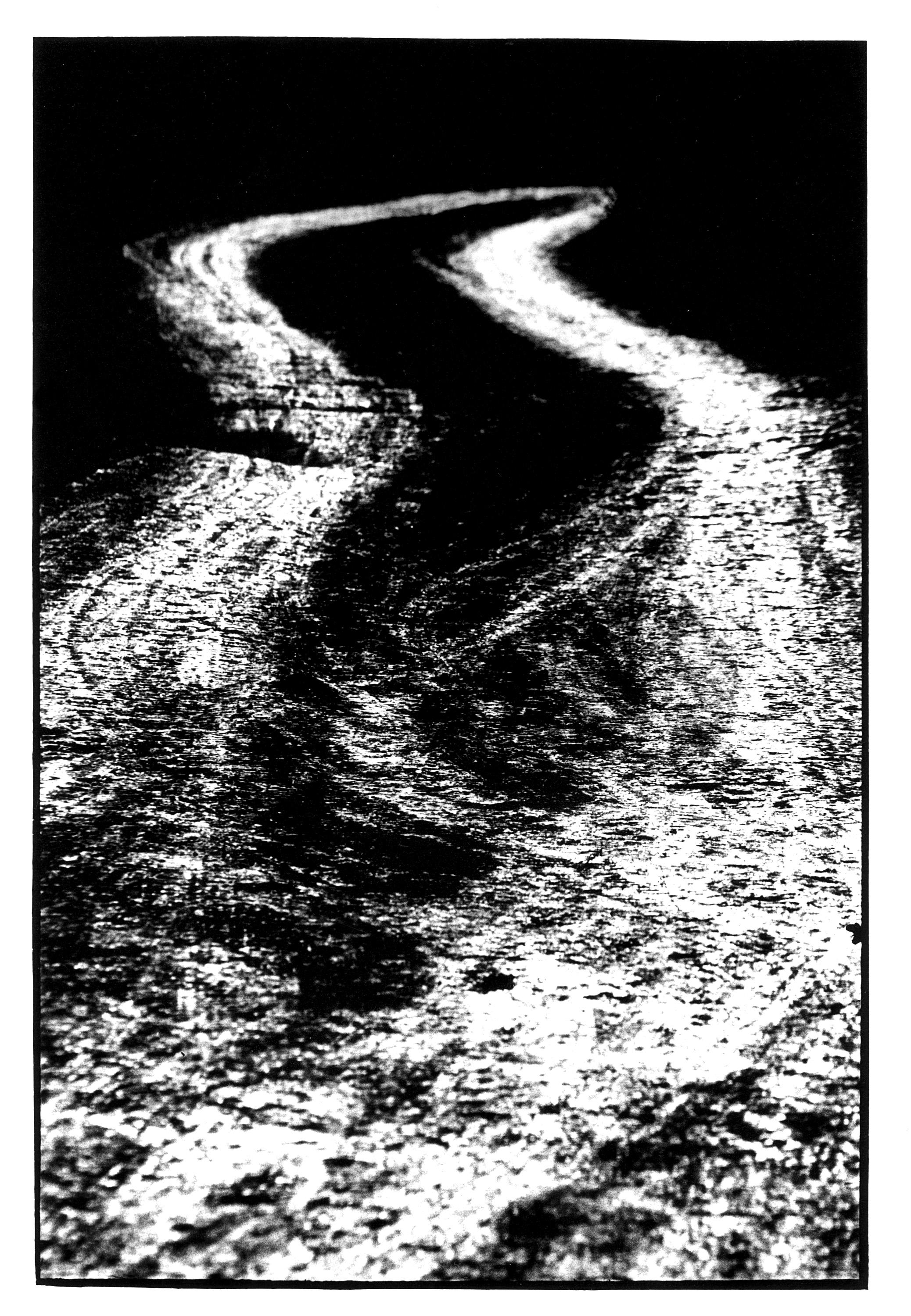

“Quando comecei no fotojornalismo, o meu sonho era ser fotógrafa de guerra. Falei isso um dia, lá pelos idos de 1987, para um colega fotojornalista experiente, e ele me respondeu: você já está no campo de batalha, sua guerra é aqui, na Amazônia”. Com a lente a tiracolo, Paula Sampaio foi à luta, chegando ao front em 1990, quando, em Altamira, se viu diante da Transamazônica – descrita por ela como uma “serpente de terra vermelha e brilhante”. E assim ela começou a registrar o cotidiano atravessado pela rodovia.

Paula Sampaio é fotógrafa (Miguel Chikaoka)

Paula Sampaio nasceu em Belo Horizonte. Radicada no Pará, encontrou na Transamazônica o caminho que percorreria nas décadas seguintes, começando um trabalho que já dura mais de 30 anos. Tudo que ela registra, ao fotografar e entrevistar os moradores da região, é disponibilizado para consulta e uso gratuito por estudantes, pesquisadores, organizações não-governamentais, sindicatos e entidades dedicadas à defesa dessas populações e do ambiente – na tentativa de usar seu trabalho para, de alguma forma, beneficiar os homens e mulheres que lá vivem.

(Igor Mota / O Liberal)

“O conjunto das histórias de vida e a relação das pessoas com esse ambiente cortado pela estrada é marcante. Essa constelação de relacionamentos e a forma como essas comunidades se organizam, criando espaços de resistência, e a força da natureza que a todos abraça, mesmo tão agredida, está presente em mim, sempre”, relata a fotógrafa.

“Aqui a vida é muito boa. É pacato, melhor que Altamira, que tem muito movimento. Não tem criminalidade” – Regiane Rodrigues Ribeiro, estudante.

Indígenas, ribeirinhos e pequenos produtores rurais são alguns desses personagens que tentam viver na área de influência da rodovia, reivindicando seu espaço entre os grandes empreendimentos e proprietários de imensas áreas de terra. Em toda sua extensão, a rodovia atravessa pontos de turbulência, como conflitos agrários e a eterna disputa entre indígenas e latifundiários.

Veja algumas imagens de Paula Sampaio sobre a Transamazônica:

%20digitalizada%20em%202021.Rodovia%20Transamaz%C3%B4nica-PA%20-1990%20@Paula%20sampaio.jpg?$p=5a58646&w=1136&$w=ec52ab9)

(Paula Sampaio)

Em fevereiro de 2005, a morte da missionária norte-americana Dorothy Stang deu ao mundo uma mostra de como é perigosa a vida daqueles que lutam pelos direitos dos trabalhadores rurais na área da rodovia Transamazônica. Crimes como exploração sexual, tráfico de drogas e garimpo ilegal também são frequentemente encontrados no noticiário policial da região. Mesmo assim, a vida persiste e consegue prosperar, pela insistência daqueles que se recusam a recuar.

Dorothy Stang foi assassinada (Tomaz Silva / Agência Brasil)

“Aqui a vida é muito boa. É pacato, melhor que Altamira, que tem muito movimento. Não tem criminalidade”, justifica Regiane Rodrigues Ribeiro, jovem de 21 anos que é estudante de Enfermagem e moradora da comunidade Leonardo Da Vinci, em Vitória do Xingu. Aos fins de semana desse vilarejo incrustado na Transamazônica, ela vai para a beira da rodovia. Vende pamonhas feitas com o milho colhido pelo pai e pelo marido, no sítio do avô, um mineiro que veio tentar a vida na região ainda quando a estrada tinha acabado de ser aberta.

Regiane cresceu ouvindo histórias de como a vida foi dura para que sua família prosperasse, após vir de longe, para uma terra desconhecida. Recentemente, a estudante presenciou um processo semelhante: foi testemunha das mudanças que as obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte impuseram à sua comunidade. “Com Belo Monte, eu não achei que teve muita melhora para nós aqui, não. Nas obras, a vida mudou muito. Veio muita gente para cá, aumentou a criminalidade. Depois que acabou, voltou a ser a vida de antes, em que a gente conhecia todo mundo, conversava com todos. Nesse período, veio muita gente de fora, ficou aquela bagunça. Aqui era quitinete lotada, não parava o movimento. Quando acabou, ficaram apenas as casas vazias”, lembra a estudante, que diz gostar da vida às margens da BR-230

.

Regiane Rodrigues Ribeiro é estudante (Igor Mota / O Liberal)

“Antes não tinha asfalto nesse trecho, e agora tem. Aqui mesmo na vila, melhorou muito. Eu conheço muita gente trabalhando aqui, na beira da estrada. O povo vem de fora e a gente conhece várias culturas. Durante a semana, eu trabalho no posto de saúde”, diz ela, que é técnica de Enfermagem e ainda faz faculdade da área. As aulas universitárias ocorrem em formato semipresencial, com aulas online, em casa, e indo a Altamira toda semana. Lá, Regiane tem orientação presencial, em uma instituição privada que chegou há poucos anos na região. “Para mim, é maravilhosa essa tranquilidade. Parece uma ‘roça’, mas tem internet, energia, tudo bacaninha”, sorri a jovem, sentada no acostamento – à espera da próxima grande mudança que a Transamazônica trará para sua vida.

Transamazônica: desafio colossal

(Igor Mota / O Liberal)

– Com 4.223 quilômetros de extensão, a Transamazônica começa em Cabedelo, na Paraíba, e termina em Lábrea, no Amazonas;

– Ela atravessa sete estados: Paraíba, Ceará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará e Amazonas;

– A estrada corta 63 municípios;

– Sua extensão passa por três ecossistemas brasileiros: Amazônia, Caatinga e Cerrado.

Fonte: Caio Oliveira / O Liberal